记住用户名密码

Appl. Surf. Sci. | 执其“力”而控其“微”,应变工程实现原子层沉积的可调控选择性

二维过渡金属二硫属化物(TMDs)因其原子级的厚度、高迁移率和优异的静电可调性,被视为下一代纳米电子学的理想半导体材料。在器件制造中,于TMDs材料上沉积高质量、超薄的高k电介质薄膜至关重要。区域选择性原子层沉积(Area-Selective ALD, AS-ALD)技术因其能精确控制薄膜厚度,并仅在预定义的衬底区域生长,成为了实现这一目标的关键手段。

然而,在原始的TMDs材料上实现AS-ALD极具挑战性。由于TMDs的表面化学惰性,缺少可供ALD前驱体吸附的悬挂键,导致ALD过程形核延迟甚至无法生长。虽然氢等离子体处理等表面活化策略可以增强TMDs的表面反应性,但这种方法通常会无差别地活化整个表面,从而失去了“区域选择性”的意义。因此,如何实现对TMDs表面反应性的“按需开关”和“定点调控”,是实现TMDs上AS-ALD技术的关键瓶颈。

针对该需求,来自华中科技大学机械科学与工程学院及材料科学与工程学院的师生们提出了一种非破坏性的“应变工程”新方法,通过对氢化的二硒化钼(MoSe2)施加机械载荷,成功实现了对ALD前驱体三甲基铝(TMA)吸附和反应的精确调控。该成果以“Tunable selectivity of TMA adsorption on hydrogenated MoSe2 enabled by mechanical loading”为题,发表于期刊《Applied Surface Science》。文章的第一作者为微纳中心博士生于小童,通讯作者为陈蓉教授、高远教授。

该工作建立了基于第一性原理计算(DFT)结合微观动力学建模的理论框架,如图1所示。研究中系统考察了两种典型的机械加载模式:单轴应变(沿面内方向进行拉伸或压缩(图1(a))和弯曲应变(形成“波峰”和“波谷”,图1(c))。计算模型以氢原子修饰的MoSe2单层(H-MoSe2)为基底,模拟了TMA分子在其表面的吸附和解离过程,旨在揭示机械载荷调控表面反应性的内在机理。

研究首先考察了机械加载对TMA物理吸附的影响。如图2所示,两种加载模式呈现出不同的调控机制。对于单轴应变(吸附构型如图2(a)和(b)所示),TMA的吸附能在小应变范围(±2%内)不敏感,但在应变超过2%时,吸附能发生显著下降(图2(e))。这表明单轴应变可以有效调控TMA的吸附稳定性,为实现选择性吸附提供了可能。然而,对于弯曲加载(吸附构型如图2(c)和(d)所示),TMA在“波谷”(Valley)处的吸附稳定性大于“波峰”(Peak)处,但吸附能随弯曲半径R的变化并不明显(图2(f))。

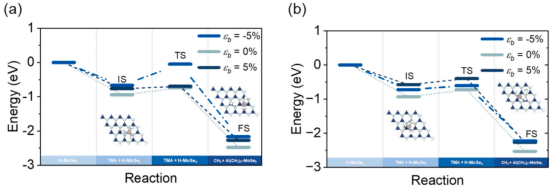

更重要的是,机械应变对化学反应过程具有显著的调控作用。团队进一步研究了TMA在H-MoSe2表面的解离反应势垒,这是决定ALD反应能否发生的核心步骤。如图3所示,研究对比了两种可能的吸附构型(H-CH3 和 H-Al)在不同单轴应变下的反应路径。结果清晰地表明,这两种构型的应变响应截然不同。H-CH3 构型(图3(a))表现出极高的“应变敏感性”。在+5%的拉伸应变下,反应势垒从0.2 eV急剧降低至0.072 eV,反应极易发生;而在-5%的压缩应变下,反应势垒飙升至0.648 eV,反应被强烈抑制。应变对反应势垒的调控幅度高达约90%。H-Al 构型(图3(b))其反应势垒在(-5%)压缩应变、(0%)无应变和(+5%)拉伸应变下几乎没有变化,始终保持在0.6 eV左右,表现出“应变不敏感”特性。

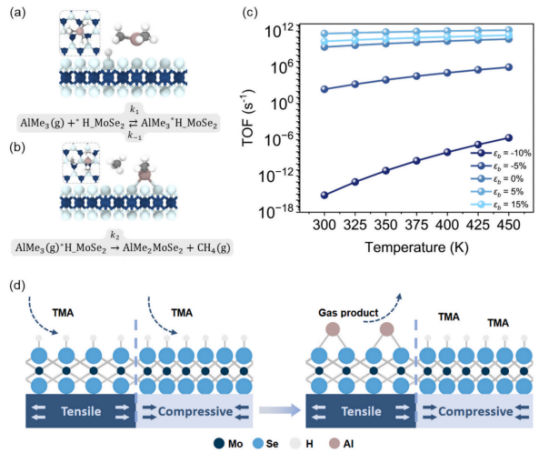

基于DFT计算得到的反应势垒,团队通过微观动力学建模(Microkinetic Modeling)进一步量化了应变对宏观反应速率的影响。整个反应过程分为两个主要步骤,一个是物理吸附过程(图4(a)),一个是化学解离过程(图4(b))。如图4(c)所示,应变对反应速率的调控效果极为惊人。相较于无应变状态,+5%的拉伸应变可将反应速率提升约2个数量级;而-5%的压缩应变则使反应速率降低了近28个数量级,在常规ALD工艺温度下(300-450K),反应几乎被完全“关闭”。这意味着,通过在MoSe2基底上施加拉伸应变,可以“开启”该区域的ALD反应;而在施加压缩应变的区域,反应则被“关闭”,TMA分子仅停留在物理吸附阶段(图4(d))。这种由应变诱导的“开-关”效应,为实现高选择性的AS-ALD提供了全新的物理调控手段。

原子制造的终极目标是实现“按需构筑”,而非“听天由命”。然而,能操作的往往是宏观的“场”(如温度、压力),而期望调控的却是微观的“键”(如化学反应)。传统方法通常是“全局性”的,难以在纳米尺度实现空间上的“差异化”。

本工作展示了如何用一种“物理学”的宏观手段(机械应变),去精确“驾驭”一个“化学”的微观过程(表面反应)。这标志着原子层沉积技术从一种依赖材料本征性质的“被动”工艺,向一种可由外部场主动调控的“动态”工艺的转变。如果说“理解”一个系统的终极标志是能够“控制”它,那么本工作通过理论计算,不仅“预测”了应变与反应性的关联,更是提供了通过“设计”应变场来“创造”全新表面反应性的蓝图。该策略不仅为解决TMDs器件制造中的选择性沉积难题提供了新思路,也为在其他二维材料上实现先进纳米制造的实时、可调控选择性提供了广泛适用的框架。