记住用户名密码

Vacuum | 能观其大略,亦知其细微,原子层刻蚀的跨尺度计算框架

原子层刻蚀能够以单层原子精度去除表面材料,实现低粗糙度表面的精准构筑,是集成电路、量子器件中加工三维微纳结构的重要手段。原子层刻蚀由一系列相互交替的“钝化-刻蚀”循环构成。钝化过程会在材料表面形成钝化层,而刻蚀过程会将钝化层连同与之相连的一层被刻蚀材料的原子一并去除。由于“钝化-刻蚀”循环存在自限制性,原子层刻蚀在理论上能够逐原子层移除材料。而相邻步骤之间充分的传质过程则避免了制造过程中的化学污染。

确保刻蚀或钝化反应的自限制性是实现原子层刻蚀的关键,否则不受控制的刻蚀反应可能形成过刻蚀或未充分刻蚀,并破坏材料的平整度。然而,刻蚀过程涉及反应-输运动力学过程,由包括刻蚀时间、等离子体功率等一系列工艺参数决定。而刻蚀速度、表面粗糙度(平整度)属于原子尺度的微观信息,与宏观工艺参数存在着十个数量级的时空尺度差异,其千丝万缕的关系难以捉摸,却决定着原子层刻蚀制造的效率与质量。厘清宏观制造参数与微观制造指标的量化关系是提升制造质量与效率的关键。因此,发展一套能够同时捕捉宏观反应器尺度物理信息、微观材料原子形貌演化以及两者关系的理论计算方法成为了优化制造工艺的重要理论基础。

针对该需求,微纳中心的师生们提出了利用有限元分析结合元胞法的计算框架实现从反应器到基底表面的跨尺度模拟仿真,文章以“Process Condition Optimization for Atomic Layer Etching: Insights into Surface Phenomena from Multiscale Computational Framework and Experiments”为题发表于期刊《Vacuum》,文章的第一作者为微纳中心硕士生冯玉群,通讯作者为陈蓉教授、高远教授。

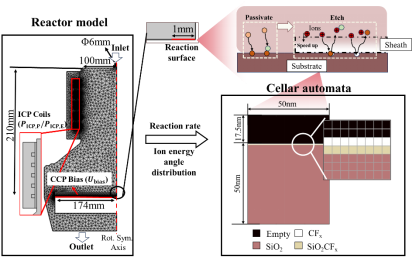

该工作建立了从百毫米尺度到纳米尺度的跨尺度模型,如图1所示。在宏观反应器尺度下基于等离子体混合模型,耦合电磁场、流场、等离子体化学反应,对等离子体放电迁移行为进行数值求解。针对刻蚀过程,由于底部偏压的施加所形成的具有电势差的鞘层对离子具有显著的加速作用,基于粒子追踪法对离子到达表面的动力学信息进行统计计算。对于微观基底表面,该工作采用元胞法,将粒子与基底的反应简化为概率事件,并依托于上述反应器与鞘层中的结果作为输入,进行刻蚀表面轮廓计算。

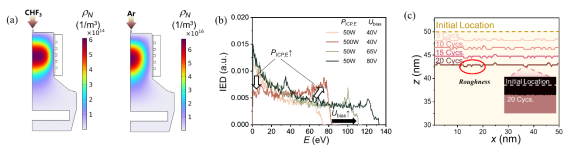

以CHF3/Ar对二氧化硅表面的ALE过程为例,分别对CHF3和Ar建立相应的感应电流耦合等离子体反应模型,如图2(a)所示。进一步基于反应器结果,计算离子穿越鞘层后的能量、角度以及速度分布。图2(b)展示了在不同工艺条件下的粒子能量分布结果,可以发现线圈功率对离子能量影响甚微,但会使得分布更均匀。更高的基底偏压会使得离子能量显著升高。图2(c)为在ALE工艺条件下的轮廓随循环数的演化图,通过元胞法可以直观地追踪表面状态的变化。并基于此,量化相应的刻蚀速率与表面质量,来指导实际工艺。

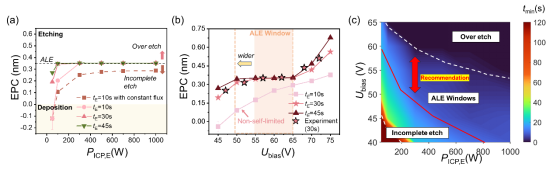

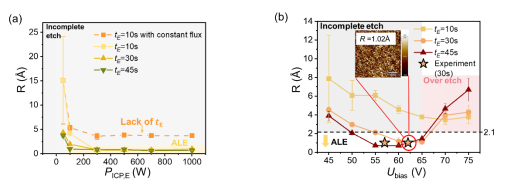

由于ALE的刻蚀量仅与刻蚀循环数强相关,因此定义每循环刻蚀量(Etching per cycle, EPC)来量化ALE的刻蚀速率。针对不同的工艺条件,我们分别研究了线圈功率和基底偏压对刻蚀速率的影响,如图3所示。研究中发现,由于线圈功率能够显著提升离子通量,能够加速工艺到达自限制性,实现每循环3.5Å刻蚀量。但同时线圈功率对于离子能量的影响并不显著,即使提高刻蚀时长也不会产生基底损伤。而基底偏压对离子能量影响显著,能够观察到明显的工艺窗口。低于工艺窗口的由于能量较小刻蚀速率较慢,会造成不完全刻蚀;高于工艺窗口,由于能量过大,会对基底产生损伤,形成过刻蚀。提升单循环内刻蚀时长能够显著拓宽工艺窗口,而在短刻蚀时长内不能观察到工艺窗口。该结果与实验达到了较高的一致性。基于以上结果,我们本文对线圈功率、基底偏压、单循环内刻蚀时长三个参数进行了参数学习,为实验提供ALE可选工艺区间,并以提升刻蚀效率的角度出发,提供了较短刻蚀时长内实现ALE的推荐区间。

进一步,不同的工艺条件对加工表面质量也具有影响,如图4所示。在ALE窗口内的表面粗糙度相对较低,达到2.1Å以下。提升线圈功率能够加速表面粗糙度的降低,但由于有限的能量,在相同线圈功率下提升刻蚀时长对表面粗糙度没有明显影响。粗糙度对于基底偏压更敏感,较低或较高的偏压由于不完全刻蚀或过刻蚀都会产生较高的表面粗糙度,而在ALE工艺范围内,由于每循环对刻蚀材料的完全去除,因此表面质量较好,最低可达1Å,这与实验中的测量值也保持了较高的一致性。

“观其大,知其微”——《周易·象传》

对于事物的把握既要全面了解,也要洞察细节和脉络,原子制造过程更是如此,因为能被操作的只是宏观的工艺参数,在微观世界中发生的种种成为了奇异的现象或者秘密的“know-how”,不能为人所用。费曼曾说过:“What I cannot create, I do not understand.”,那么在理论计算框架指导下,构筑可预测的原子结构才是有的放矢。本工作为预测、优化构筑复杂三维结构(如深孔结构、曲面等)的原子层刻蚀工作的前置工作,相关工作已在开展中。