记住用户名密码

JPCC |分子“择木而栖”,前驱体与SAMs之间的“爱恨情仇”

在高精度半导体制造中,区域选择性原子层沉积(AS-ALD)是一项关键工艺。自组装单分子层(SAMs)作为表面抑制涂层,在提升沉积选择性方面展现出巨大潜力。大多数情况下,SAMs都能很好地“拦住”前驱体分子,但对于一些体积极小、反应活性高的前驱体(如三甲基铝 TMA),SAMs却常常无力阻挡。理解前驱体与SAMs之间的相互作用,对于揭开其屏蔽机理、提升选择性至关重要。

在微纳中心的先前工作中[J. Vac. Sci. Technol. A 42, 062403 (2024)]便对ODT-SAMs与不同前驱体进行了实验研究,表明了前驱体体积越大,SAMs的阻隔效果越好。为了进一步探究前驱体与SAMs之间的相互作用关系,华中科技大学陈蓉教授、单斌教授基于密度泛函理论探究了三种铝前驱体:三甲基铝(TMA)、异丙醇二甲基铝(DMAI)和三乙基铝(TEA),在辛十八烷硫醇(ODT)修饰的 Cu表面上的渗透与反应行为,研究成果以“Steric Barriers in Area-Selective Atomic Layer Deposition: Theoretical Insights into Al Precursors on Octadecanethiol-Covered Cu Substrates”为题作为封面论文发表于The Journal of Physical Chemistry C。文章的第一作者为微纳中心硕士生李博轩,通讯作者为文艳伟老师和单斌老师。

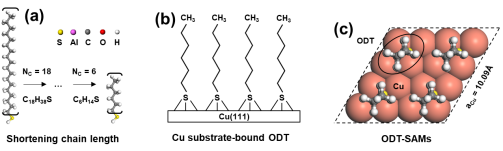

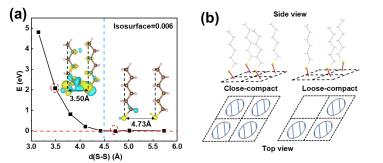

研究者首先在Cu表面上建立了ODT-SAMs的计算模型(图2)。为了在计算精度与效率之间取得平衡,对ODT分子的链长进行了适当缩短,并在Cu表面构建了相应的SAMs结构(图2b、c)。随后,研究者基于ODT链之间的相互作用,确定了合理密排的最小间距为 4.5 Å(图3a),并在此基础上构建了两种覆盖度不同的ODT-SAMs模型(图3b),用于系统研究不同前驱体分子在SAMs中的渗透行为。

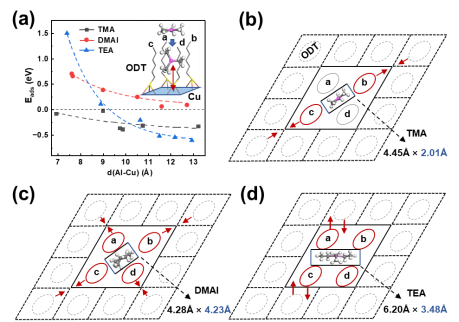

在ODT-SAMs模型下,研究者构建了不同前驱体的渗透计算路径,并据此获得了其渗透规律(图4a)。随着前驱体逐步进入SAMs,其吸附能不断升高,表现出逐渐增强的排斥作用。其中,DMAI受到的排斥最为显著,当其部分进入SAMs链间时,吸附能已大于0,说明ODT链对DMAI的排斥作用超过了分子间的范德华作用;相比之下,TMA进入SAMs时未表现出明显排斥。进一步的机理分析(图4b–d)显示,前驱体的体积和构型与ODT链的可变形空间密切相关:TMA因形态扁小,仅对相邻ODT链产生较弱排斥,从而能够顺利渗透至底部;而DMAI和TEA由于体积更大、形态更为宽而长,进入时会对周围ODT链造成显著挤压,因而遭遇强烈排斥。此外,在低覆盖度的SAMs中,这三种前驱体均难以被有效阻挡,表明高密排的SAMs结构对于抑制前驱体渗透同样至关重要。

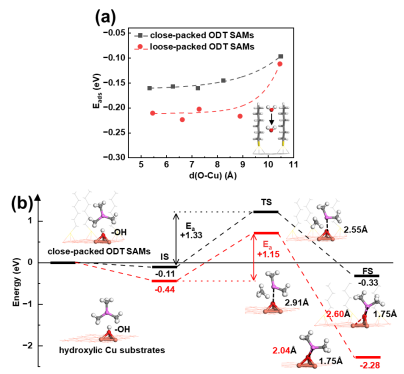

在此基础上,研究者进一步探讨了TMA渗透进入SAMs后导致选择性失效的过程。首先,分析共反应物H₂O的渗透行为,结果显示H₂O具有进入SAMs底部的趋势(图5a),从而引发Cu表面的羟基化。随后计算结果表明,TMA一旦渗透至底部,便会与这些羟基发生反应(图5b),形成新的成核位点。然而,对于区域选择性原子层沉积而言,这一过程会对选择性造成严重破坏。

正所谓“良禽择木而栖”,对于小巧灵活的TMA来说,ODT-SAMs并非理想的“良木”。要想借助SAMs实现优异的选择性,不仅需要前驱体本身具备高反应活性,更关键的是其与SAMs之间能够“门当户对”。唯有如此,前驱体才能真正停驻于SAMs之上,从而建立起稳定而有效的选择性屏障。