记住用户名密码

微纳中心团体成员参加ALD/ALE 2025国际会议

2025年6月22日-25日,国际原子层沉积与原子层刻蚀大会(ALD/ALE 2025)在韩国济州岛国际会展中心成功举办。本届大会由美国真空学会(AVS)和韩国材料研究学会联合主办,是原子层沉积(ALD)、原子层刻蚀(ALE)以及选择性沉积(ASD)领域最具国际影响力的年度会议之一,聚焦先进微纳加工工艺在半导体、能源器件、功能薄膜、柔性电子和低维材料等多个前沿领域的最新研究进展。大会吸引了来自全球20多个国家和地区的专家学者及产业界代表参会。我中心陈蓉教授、曹坤教授、杨帆副教授、刘潇副教授、文艳伟副教授、蒋雪微、谷二艳和王昭杰博士研究生共8位成员参会(图一),涵盖教师报告、研究生报告及墙报展示等多个环节,充分展现了课题组在原子尺度材料构筑、界面调控及多领域集成应用方面的系统研究成果与创新能力。

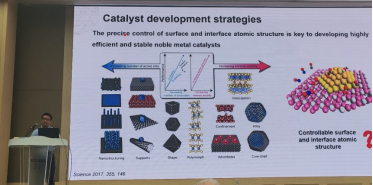

陈蓉教授作题为“Atomic Layer Deposition for Highly Durable Hydrogen Fuel Cell Components”的报告,系统介绍了其团队在氢燃料电池关键部件膜层稳定性提升方面的最新研究。该工作围绕ALD技术在质子交换膜电极结构中的应用,构建了钛基与铂基电极的纳米氧化物包覆层,有效提升了膜电极组件在高温、高湿、腐蚀性环境下的耐久性与循环稳定性。报告展示了具体应用场景中的器件性能提升数据,受到能源材料和膜层工程领域专家的广泛关注。曹坤教授则作了题为“Redox-Coupled Inherently Selective Atomic Layer Deposition of SiO₂ on SiO₂/Si₃N₄ for 3D NAND Structure”的报告,聚焦在3D NAND器件结构中实现氧化硅原生选择性沉积的工艺突破。他介绍了一种基于氧化还原偶联机制的ALD方法,无需辅助掩模或表面修饰,即可实现在SiO₂/Si₃N₄界面上的本征选择性沉积。该策略通过控制反应自由能差与活性位点密度,实现高度选择性与低缺陷密度的介电膜沉积,是面向高堆叠比3D结构制造的关键技术进展。杨帆副教授汇报的题目为“Atomic Layer Regulation of MIL-53 Metal-Organic Framework as Interconnect Low-k Dielectrics”,介绍了团队在金属有机框架(MOF)材料低介电常数应用方面的重要进展。通过控制原子层沉积过程中前驱体吸附时间和温度窗口,成功实现对MIL-53薄膜结晶性、孔径分布及极性官能团排列的精准调控,显著降低材料的介电常数,并兼具优异的热稳定性与机械强度,技术路径已具备与互连封装集成工艺兼容的潜力,受到微电子行业代表的高度评价。刘潇副教授作了题为“Catalyst Development Strategies for Atomic Layer Deposition: From Precursor Design to Surface Reaction Tuning”的大会报告,围绕ALD工艺中金属催化剂构筑的关键技术问题,提出了以反应路径控制为核心的“前驱体-表面耦合机制”框架,结合实验与理论研究,展示了Ni、Ru、Pt 等金属在不同载体与反应环境下的表面演化过程。该策略可广泛应用于异质界面催化体系构建,在CO₂电还原、氨合成和析氢反应中均表现出优异性能,引起催化与表界领域多位学者的兴趣。文艳伟副教授通过墙报形式展示了题为 “Kinetic Monte Carlo Simulation of the Atomic Layer Deposition of Hafnium-Zirconium Oxide”的研究成果,系统模拟了HfZrOx氧化物在ALD过程中的反应路径与成膜行为,采用动力学蒙特克罗模拟方法,研究了不同反应参数(如脉冲时长、表面密度、交替顺序)对薄膜厚度均匀性、组分比例波动及缺陷演化的影响,对于多组氧化物材料体系的生长过程预测与工艺优化有重要指导意义。

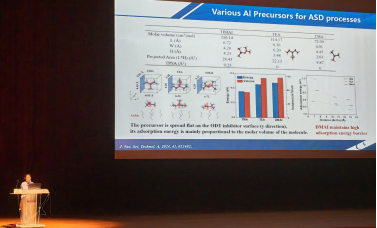

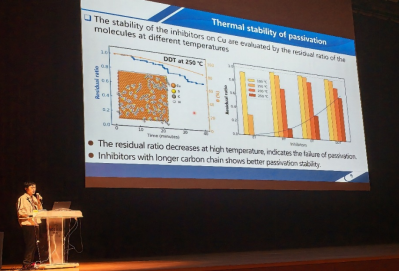

三位博士研究生在本届ALD/ALE大会上报告中也有精彩表现。谷二艳博士研究生的报告题为“Area Selective Deposition of SiAlOx Films for Self-Aligned Dielectric-on-Dielectric Application”,聚焦于硅铝共掺杂氧化物(SiAlOx)薄膜在先进器件中的自对准沉积工艺开发,调控表面化学官能团和引入小分子抑制剂,成功实现了SiAlOx在不同介电表面之间的选择性沉积控制,实验中在亚10纳米级别的结构中实现了高选择性比和优异的覆盖均匀性。该研究为下一代DRAM、3D封装以及FinFET结构中的介电互连提供了高度可行的自对准工艺路径,受到台积电、TEL等企业研究人员的重点关注。王昭杰硕士研究生以“Blocking Effects of Small Molecule Inhibitors in Atomic Layer Deposition: An Off-lattice Kinetic Monte Carlo Study”为题,介绍了其在分子抑制剂在ASD阻挡机制方面的理论成果,通过发展off-lattice 动力学蒙特卡洛(KMC)方法,模拟不同链长小分子抑制剂在金属表面的吸附动力学行为和前驱体相互作用,揭示了抑制剂分子、前驱体分子结构以及温度等因素对选择性沉积窗口的影响规律,该理论研究为新型抑制剂的结构设计与表面阻挡机制提供了理论支撑。蒋雪微博士研究生汇报了题为“Spatial ALD Deposited Functional Layers for Large-Area Inverted Perovskite Solar Modules”的报告,聚焦空间型原子层沉积(sALD)在大面积钙钛矿反式器件中的集成应用。通过空间ALD低温、快速沉积高质量电子传输层层和电极层,有效提升了模块化钙钛矿电池的光电转换效率。特别是在400 cm²以上器件面积下保持的均匀性和转换效率,引发了多个光伏器件方向研究团队的技术交流,表现出良好的应用推广前景。

在本次大会期间,中心成员与国际知名高校、企业研究团队展开了深入的学术交流,并围绕MOF低k材料、选择性沉积界面修饰、ALD模拟理论以及空间ALD设备平台优化等方向,进行深度交流。本次国际会议,我中心不仅展示了在原子层材料生长与器件集成方向的系统性研究进展,也进一步提升了团队在国际学术界的知名度与影响力。未来中心将持续围绕ALD/ALE/ASD等关键技术,结合实验、建模与工艺集成,不断推进材料生长机制解析、界面控制策略创新与跨学科应用拓展,为我国在半导体工艺、能源材料、先进封装等关键领域的发展提供有力支撑。