记住用户名密码

JPC Letters | 固体与液体的“心有灵犀”,声子共振对限域液体热导率的提升作用

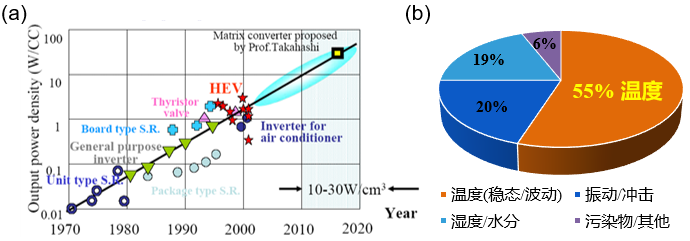

半导体器件不断朝着小型化、高度集成化的方向发展,功率密度逐年攀升(图1a)[1],但显著的焦耳热开始威胁到器件的性能(如载流子迁移率等性质)、寿命、和稳定性。比如,二维材料器件的迁移率随温度以幂关系迅速下降[2]。器件结温每上升10度,器件寿命下降50%(图1b)[3]。据统计,55%的器件失效都是由于热问题[4]。功能器件纳米尺度的特征尺寸,发热点的局部热流密度能够超过103 W/cm2,对于散热是一个巨大的挑战。显著的热效应使得新一代纳米半导体器件的热管理“热”了起来,成为了备受瞩目的领域之一。

图1 a电子器件功率密度随年份的变化[1]。b电子器件失效的主要方式[3]。

为了匹配局部热点的纳米尺度,科学家们“量体裁衣”,提出了微流道-芯片协同设计[5],有以下几个优点:1)微流道的比表面积显著,增大了流道与冷却液的有效接触,提升了换热系数;2)微流道离发热源更近,缩短了传热路径;3)微流道尺度与发热源特征尺寸相近。以上几个优势将制冷效果提升了十倍之多。顺着以上优势思考,在制造技术允许的条件下,如果将流道尺度缩小到纳米级,比表面积将进一步提升,换热能力还能更上一层楼。因此,有不少研究开始以理论计算的方式研究纳流道体系的换热。例如,微纳中心的先前工作[Gao et al. Nano Lett. 2024; Chen et al. Nano Lett. 2025]分别计算了纳流道体系的导热与对流传热,揭示了限域效应对换热的促进作用。针对纳流道散热体系的设计问题,选择合适的流道材料和冷却液种类是重要的一环。我们能否像处理宏观尺度下普通的制冷管道一样,单纯选择热属性比较好的材料呢?是否需要考虑其他的因素?为了探究这个问题,微纳中心的高远老师、陈蓉老师与美国弗吉尼亚大学的Baoxing Xu老师展开合作,基于分子动力学计算探究了不同材料的纳流道对冷却液(水)的作用机理,解释了声子共振对传热的促进作用,文章以“Mechanical Flexibility Improves Thermal Conduction of Confined Liquid in Nanofluidics”为题发表于J. Phys. Chem. Lett.,文章的第一作者为微纳中心硕士生陈梓乔,通讯作者为高远老师、陈蓉老师、Baoxing Xu老师。

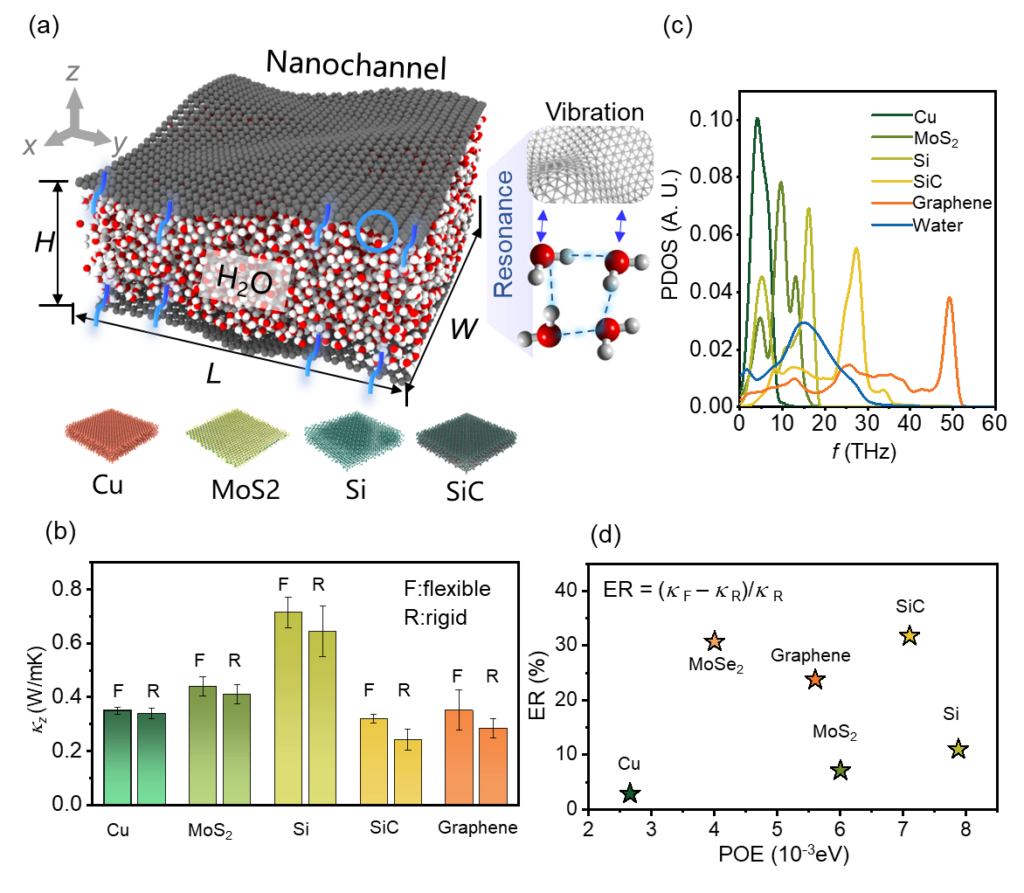

研究者建立了纳米通道的分子动力学计算体系,如图2a所示,本文中共考虑了铜、二硫化钼、硅、碳化硅、石墨烯、碳管构成的纳米通道。为了体现孔道原子随机热运动对限域液体导热的影响,研究者对于每种材料的流道都构建了刚性(rigid)和弹性(flexible)两种模型。注:刚性假设是纳流道计算研究中常见的假设,其依据是纳流道变形相对水分子的运动距离忽略不计,因而相当一部分研究忽略了纳流道的变形与振动行为。图2b则呈现了水在刚性与弹性流道中热导率的对比,结果显示,热导率总是在流道存在振动行为时更高,但其差距却随着孔道材料的种类变化,研究者将该变化归结于孔道由于材料不同导致的振动特征差异。

为了表征该特征,研究者计算了孔道与水的声子频谱(图2c)。结果表明,当固、液体声子频谱重合度较大时,振动对热导率的提升(Enhancement ratio, ER)就更显著(图2d)。此处,频谱的重合度由声子重叠能量(Phonon overlap energy, POE)表征。然而,图2d中的ER与POE关系并不完美,只是一个大致的规律,这是由于不同材料也同时导致的厚度、晶格、亲水性等差异,这些因素随着共振效应一起共同作用于导热性质上。

图2 本工作研究的纳流道-水体系。(a)分子动力学计算模型。(b)限域水在刚性与可变形流道中的热导率对比。(c)声子频谱。(d)热导率提升比率与声子重叠能量的关系。

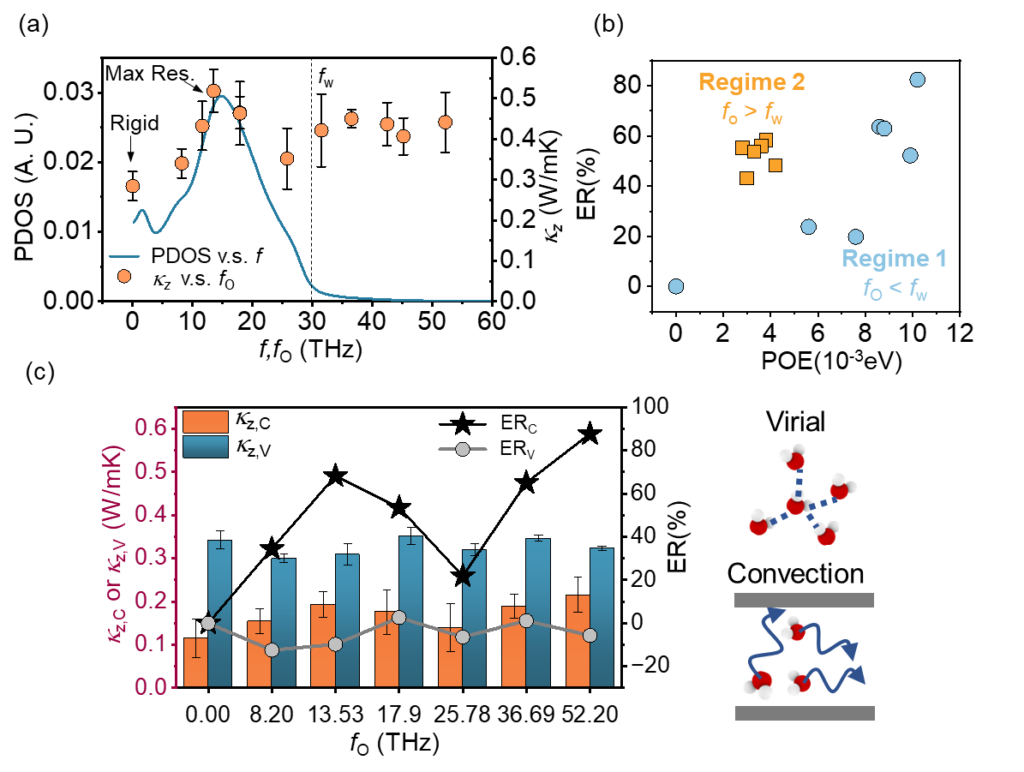

为了解耦声子共振效应对传热的影响,研究者构建了一个虚拟的纳流道模型体系(model system)。在该体系中,纳流道具备着石墨烯的几何特征以及亲水性,但其振动频率却不同。该振动频率的可变特性是依据简谐振动理论调节孔道原子的力学常量、质量实现的。基于该模型,研究者成功说明了共振效应对导热的促进作用,如图3a所示。当纳流道振动主频与水的振动主频越接近,水的热导率就越高。然而,当纳流道振动主频频率超出了水的频谱范围,该规律就失效了,水的热导率维持在了一个相对较高的水平。研究者将这两种不同的规律总结为了机制1(Regime 1)与机制2(Regime 2),如图3b所示。为了探究声子共振究竟如何提升液体热导率,研究者将热导率解耦为对流主导(分子随机移动,用c表示)与传导主导(由分子间应力传递,用v表示)。图3c显示,声子共振性质的变化主要改变的是对流主导部分。通俗地讲,共振促进了水分子的运动,因此更容易将热量由一个地方带到另一个地方。而在机制2的作用下,高频的纳流道振动增强了固液作用力,更有效的瓦解了氢键网络,使得水分子的运动更为剧烈。研究者进一步从分子平均位移、氢键强度、相互作用力的频域解耦方面说明了上述机理。

图3 声子共振对限域水热导率的促进机理。(a)固液振动主频相似度对热导率的影响。(b)声子共振的两种机理。(c)由应力、对流作用贡献的热导率与主频相似度的规律。

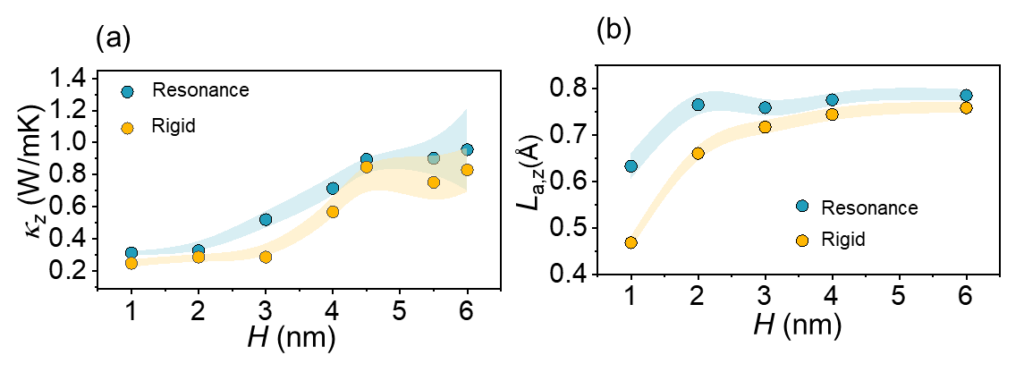

最后,研究者研究了声子共振现象的尺寸效应,结果表明声子共振对导热的促进作用几乎并不随孔道的间距变化(图4)。这与先前的预期不太相符,因为尺寸越大,限域效应往往是减弱的。然而,对于声子共振现象来说,间距越大,更为分子提供了运动的空间,但对于更大尺度的纳流道应当存在一个临界点,使得纳流道尺度的限域特征消失,性质回归宏观。

“尺有所短,寸有所长”——屈原《卜居》

所谓“合适的才是最好的”。在纳米尺度下,一味追求高热属性并非提升散热性能的最优解,找到振动频率相匹配的固体与液体才能让他们在限域条件这种特殊的环境中“心有灵犀”,发挥彼此的潜能。纳米尺度下有许多与宏观尺度不同的属性,却也有不少和现实世界相通的道理。唯有与喜爱的事物共振、相连,才能不费力气地探索、追寻。更多计算方法、细节,请见:

图4 声子共振的尺寸效应。

参考文献

[1] X. Cui et al, Nat. Nanotechnol., 2015, 10, 534-540.

[2] Y. Shi et al. IEEE Trans. Transport. Electrific., 2023

[3] S. Wang et al, Nat. Mater., 2022, 21, 1225-1239

[4] Choi U M, et al. IEEE Trans. Power Electron., 2019

[5] Van Erp, Remco, et al. Nature 585.7824 (2020): 211-216.